الصحّة النفسيّة وإعاقات مكتومة القيد

يقول أحد الفلاسفة المعاصرين في تعريف السعادة: يلعب الحظّ دورًا كبيرًا في تحقيق السعادة. فأن تولد في سويسرا مثلًا فذلك يعني أنّك ستجد في رصيدك منذ لحظة تكوّنك ما يوازي أربعين في المئة من السعادة والباقي ستؤمّنها لك ميزات الحياة في بلدان راقية. بينما إذا ولدت في بلد من البلدان التي تسودها الحروب ويعيش سكّانها في الفقر والعوز فمن الممكن ألّا تعرف السعادة أبدًا.

فنحن إذًا، سكّان البلدان السيّئة الحظّ، أصحاب الرصيد المالي المنهوب والعمر المقصوف، فليس في رصيدنا الحياتيّ ولو جزءًا بسيطًا من السعادة، هذا من دون أن نذكر ما نكون قد ورثناه أو أصابنا من أمراض نفسيّة وعقليّة لا نجرؤ على البوح بها.

فعلى الرغم من ارتفاع نسبة حملة الشهادات، والتفاخر بمعرفة عدد من اللغات، والتباهي بأنّنا شعب يحبّ الحياة، تبقى الأمراض النفسيّة والعقليّة مقفلًا عليها في خزنة الأسرار العائليّة ولا يجوز إخراجها إلى العلن. ولا شكّ في أنّ حكم المجتمع والسخرية من المصابين بهذه الأمراض يجعلان المرضى وأهلهم في عزلة مخيفة تضاعف من تأثيرات المرض.

إنّ العودة إلى تاريخ العلاجات يلقي الضوء على التعامل مع هذه الأمراض. في البدء كان الأمر "صيبة عين" أو "كتيبة" يزول أثر المرض بصلاة خاصّة أو طقوس غريبة عجيبة لا يعرفها أيّ كان. من هنا كان "الأطباء" المغاربة يجولون القرى حيث الأميّة والجهل منادين بأنّهم يفكّون السحر.

في المرحلة الثانية كانت الصلوات، فالمسيحيّون يلجأون إلى "كبس" رأس المريض بكأس القربان أو بالكتاب المقدّس، والمسلمون يقرأون آيات وسورًا من القرآن خاصّة بطرد الجنّ والعفاريت. ولا تغيب عن البال هنا أعداد المرضى الذين حُجر عليهم في مغارة مار أنطونيوس قزحيّا، بشمال لبنان، لعلّهم يستعيدون في عتمة المغارة الموحش وبرد الطقس المثلج ما فقدوه من عقولهم.

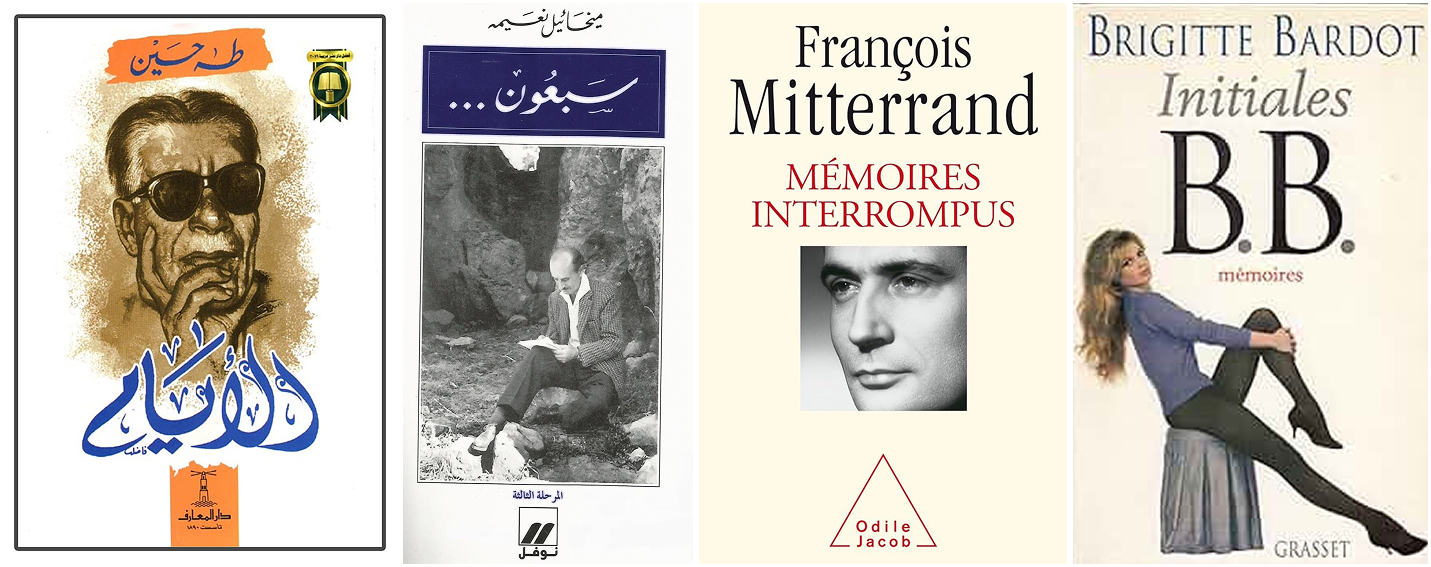

في المرحلة الثالثة يتدخّل الطبّ والعلم ويبدأ العلاج الذي يلجأ إليه بعض الأهل درءًا لفضيحة تصرّفات المريض لا رغبة في إراحته من معاناة لن يفهمها سواه.

والغريب في أمر الصحّة النفسيّة أنّها تقارن دائمًا بالأمراض الجسديّة. فدائمًا المرضى في أجسادهم أدقّ وضعًا وأصعب حالًا وأخطر مصيرًا من المرضى النفسيّين والعقليّين. فلا يقال مثلًا لمصابة بالشلل: شدّي حالك وبتمشي، أو لمريض السرطان: بلا هالحركات، أو لمريض القلب: بلا غنج، ولا يقال لمريض الفشل الكلويّ: إنت موسوس وما باك شي، أو لفاقد البصر: غيّر جوّ وبتصحّ، ولا يعتب أحد على المبتورة ساقاه بسبب مرض السكريّ إن بكى وحزن...

مريض الجسد يعوده الأقرباء والأصدقاء، ومريض النفس متروك لوحدته.

مريض الجسد يجد من يمسك بيده عند الألم، ومريض الروح يخبّئ يده التي ترتجف كي لا يرصد الآخرون نوبته العصبيّة.

مريض الجسد تستقبله المستشفيات كلّها، ومريض الأعصاب يُحجر عليه في أمكنة خاصّة.

مريض الجسد ينذره ذووه إلى مار شربل لأنّ الشفاءات في ديره تتطلّب الملموس من الوثائق والبراهين، ومريض العقل لا أحد يفكّر في إمكان شفائه.

مريض الجسد يقاتل من أجل الحياة، ومريض العقل والروح والنفس مهووس بالموت.

أمّا المنتحر فكانت الكنيسة المسيحيّة إلى زمن ليس ببعيد ترفض الصلاة عليه. ولا يزال رجال الدين المسلمون يرفضون الصلاة على منتحر كأن لا يحقّ له الراحة لا هنا ولا "هناك". ويتناسى الجميع أنّنا "عصفوريّة وفالته" وأنّنا نستهلك كميّات كبيرة من الأدوية المهدّئة.

ولشدّ ما شغلني أمر الأمراض النفسيّة والعقليّة، أتيت على ذكرها في إحدى قصصي القصيرة ضمن كتاب "نساء بلا أسماء" وهي قصّة واقعيّة شهدت عليها حين كنت أخضع لعمليّة جراحية في مرحلة الحرب، وكانت معي في الغرفة امرأة مصابة بنزيف أتوا بها من مصحّ "دير الصليب" وحين اشتدّ القصف شهدت للمرّة الأولى في حياتي، وكنت يافعة، كيف تكون النوبة العصبيّة مع نزيف نسائيّ يترك بقعًا أينما كان. وفي ملحق النهار أجريت دراسة عن أبناء الغرابة وبناتها في الرواية والشعر والمسرح والتلفزيون. وكذلك في روايتيّ "كلّ الحقّ ع فرنسا" و"للجبل عندنا خمسة فصول" حين رسمت عالم الجنون كما كان المجتمع يسمّي كلّ الاضطرابات العقليّة والنفسيّة والعصبيّة. ففي الرواية الأولى إحدى الشخصيّات كانت في مصحّ "دير الصليب"، وبعض الشخصيّات عملت في بناء مباني "العصفوريّة" في الحازميّة. وورد فيها:

"حين باشروا بناء العصفوريّة أسرعنا كلّنا من المنطقة والجوار للعمل فيها، أوّلًا في حفر الأساسات وحمل الأتربة على الحمير والبغال، وبعد ذلك في البناء، حمّالين ومعلّمي باطون ونجارة وتبليط. لم نكن معلّمين، تعلّمنا هناك. بعدما انتهت هذه المرحلة ودشّنوا المبنى الأوّل صرنا ممرّضين وحرّاسًا وطبّاخين. النساء انضممن إلينا للخدمة في الأبنية الثلاثة المخصّصة للنساء أو لغسل ثياب المرضى وأغطية الأسرّة وملابس الممرّضين والممرّضات في المبنى الذي صار اسمه بيت الغسيل. عشرات الأوعية المصفوفة إلى جانب بعضها وعشرات النساء يدعكن الثياب القذرة وينقلنها من طشت إلى طشت، ومن يد امرأة إلى يد امرأة كي تصل نظيفة مغسولة بالمياه الساخنة والصابون البلديّ. عشرات النساء للغسيل وعشرات النساء لتفويح الغسيل ونشره. وعند الغروب، كانت الطريق الخارجة من (العصفوريّة) والتي تصبّ في الشوارع المجاورة تزدحم بالرجال والنساء وهم يحملون أكياسًا من الورق الأسمر، خالية من الفتات، ترجع معهم إلى البيوت ليحملوا فيها عند الفجر زوّادة يومهم من البطاطا المسلوقة والبندورة والزيتون وعرائس التين المطبوخ. لولا الفقراء لما وجد المجانين من يخدمهم."

وفي الثانية، وهي عن حرب الجبل سنة 1983، ربطت تواريخ المصحّات المشهورة بتواريخ الحروب ونتائجها: " أليس غريبًا أن يُخصّص مكانان للمجانين في لبنان الصغير، وذلك قبل أن ترسم حدوده وينال استقلاله؟ هذا إن لم نأتِ على ذكر مغارة مار أنطونيوس قزحيّا، حيث قضى أوّل شهيد للطائفة البروتستانتيّة، أسعد الشدياق، شقيق العلّامة أحمد فارس الشدياق. فلا يمكن عاقلًا أن يفكّر في إنشاء مصحّ لو لم يعِ أنّ عدد المرضى العقليّين والنفسيّين أكبر من أن يُهمل، فكيف إذا كان المصحّان عندنا يمتدّان على مساحات شاسعة، ويتّسعان لآلاف المرضى؟ فالعصفوريّة أقيمت على 130 ألف متر مربّع عام 1890، أي بعد ما شهده لبنان من مجازر طائفيّة في القسم الثاني من القرن التاسع عشر، ودير الصليب أنشئ عام 1919، أي بعد الحرب العالميّة الأولى وما تركته من أهوال وضحايا وجرائم ترتجف الأبدان من هولها، فكان الجنون مصير أولئك الذين أكلوا الأطفال كي ينجوا من أنياب المجاعة."

وعلى الرغم من هذا التاريخ الطويل من الأمراض والإعاقات، لا يزال الناس يتعاملون مع الصحّة النفسيّة كترفٍ يلجأ إليه ذوو اليسار بسبب كلفته المرتفعة، أو كخيار أخير حين تفشل الرُقى وفكّ الكتيبة وصلوات طرد الشياطين. حتّى صارت كلمات وعبارات مثل "معاق" أو "مجنون" أو "مش طبيعيّ" أو "فيه خشّة" أو "سويعاتي" شتائم نطلقها حين نريد إهانة أي شخص ولو لم يكن مريضًا.

واللافت أنّ شتائمنا نحن أهلَ الحرف الأبجديّ والحضارة الأرجوانيّة والأزياء الراقية واللغات المتعدّدة ومصدّري الأدمغة تطال جانبين في الجسد: الأعضاء التناسليّة والدماغ. وليس أدلّ على خلل في الدماغ الجماعيّ من شتيمة رجّالية توجّه إلى الأمّ أو الأخت!

نعم، الصحّة النفسيّة معنيّة بإعاقات مكتومة القيد. ويجب ألّت نهرب من كلمة "إعاقة" كما حدث عندما استبدُلت بعبارات وصف طويلة كذوي الهمم أو ذوي الحاجات الخاصّة. الإعاقة أمر يتعرّض له كلّ إنسان والكلمة نستخدمها على مدار الساعة: تعوّقت ت وصلت ع الشغل، تعوّقت الكهربا، وصل لعنّا ناس وعوّقوني عن الكتابة، الثوب ضيّق يعيق حركتي،... أمور كثيرة قد تعيق سيرنا ومسيرنا ومصيرنا وحياتنا. ولا يكفي أن نلغي الكلمة كي تختفي الحالة الصحّية الجسديّة أو العقليّة أو النفسيّة. كانت جدّتي حين ترى أحدنا متوتّرًا تنصحه قائلة: اعمول مشوار وطيّر زعلك. فمن أخبر تلك المرأة العجوز أنّ الكآبة طير مسجون في قفص الصدر ويريد أن يتنشّق هواء الحريّة؟

أمّا كآبة المبدعات والمبدعين فشأن آخر لا تتّسع له مقالة.